|

|

Die Idee, einen alten Toshiba-Laptop mittels modernerer PC-Technik "wiederzubeleben", entsprang ursprünglich einem eher nostalgischen Gefühl, eines dieser kutligen Geräte aus den frühen 90er Jahren noch einmal in Händen zu halten und wieder den Charme eines "echten" DOS-Prompts zu spüren. Schnell fiel bei entsprechender Recherche in Online-Anzeigenportalen auf, dass diese Laptops mittlerweile zu unverschämt hohen Preisen angeboten werden - ohne jedoch eine Funktionsgarantie für die Geräte zu geben.

So wurde fortan nach einem explizit defekten Gerät gesucht, welches äußerlich akzepabel aussah und zu einem erschwinglichen Preis (also unter 50 EUR) zu haben war.

Die Wahl fiel auf ein Toshiba T1800 Laptop aus dem Jahr 1992 ohne Netzteil, welches ursprünglich mit einem 80386SX-20 Prozessor und 2 MB RAM, einem Diskettenlaufwerk, einer 60 MB Festplatte und einem 9.5" Graustufendispplay ausgestattet war. Schnell stellte sich heraus, dass das Mainboard und die Tastatur zwar noch funktionierten, alles andere jedoch mehr oder weniger defekt und damit unbrauchbar war. Ein Anschluss des Laptops an einen VGA-kompatiblen Monitor offenbarte lediglich die BIOS-Einstellungen; da sowohl die alte IDE-Festplatte als auch das Diskettenlaufwerk nicht mehr funktionierten, war das Innenleben ohne entsprechende Ersatzteile damit nicht mehr in seiner originalen Funktionsweise nutzbar.

Damit war das Laptop ein idealer Kandidat für das geplante Upcycling-Projekt:

Für das Upgrade:

Um das "look and feel" des über 30 Jahre alten Laptops irgendwie zu erhalten, soweit möglich, sollten möglichst viele der Original-Komponenten wiederverwendet werden. Dazu wurde zunächst das gesamte Innenleben des Toshiba T1800 inkl. der Akku-Zellen entfernt und überprüft, welche der Komponenten noch mit einem Raspberry Pi Einplatinencomputer kompatibel waren. Schnell wurde klar, dass außer der Tastatur und dem Taster im Display-Scharnier keine technischen Bauteile mehr genutzt werden konnten, weil sie entweder defekt oder inkompatibel mit moderner PC-Technik waren:

Andererseits sollten aber z.B. der Power-Button an der Seite, die LED-Leiste unter dem Bildschirm und auch die Power-Buchse an der Rückseite des Laptops weitergenutzt werden; die Wahl fiel hier auf einen selbst gebastelten Ersatz, wofür Loch- und Streifenrasterplatinen so zurechtgeschnitten, gebohrt und bestückt wurden, dass sie wie die ausgebauten Originale verwendet und gleichzeitig die alten Schraubbesfestigungen genutzt werden konnten. Im Fall der Power-Buttons wurde zu diesem Zweck der originale Button von dem 80386-Mainboard ausgelötet, während die Power-Buchse und die LED-Leiste komplett neu modelliert werden mussten (siehe weiter unten):

Das HDMI-Display, welches neu bestellt werden musste, sollte möglichst gut in den alten Displayrahmen hineinpassen und kostengünstig sein. Die Wahl fiel hier auf ein 7-Zoll-Einbaufarbdisplay, welches mit kapazitiver Touchfunktion ausgestattet war. Um die Schraublöcher in der Platine des Displays nutzen zu können, wurden Kunststoffgewinde mittels Heißkleber von innen an den Displaydeckel geklebt. Die Kabelführung (1x HDMI und 2x USB für Touch und Power) vom Display zum Laptop-Unterteil wurde dadurch ermöglicht, dass das Power-USB-Kabel aufgeschnitten und nur die beiden stromversorgenden Kabel als einzelne Leitungen in das Laptop-Unterteil geführt wurden. Später wurde dann alles mit einer dekorativen Pappe verkleidet:

Die Stromversorgung, d.h. der DC-DC-Wandler, wurde in den alten Akku-Gehäuse untergebracht. Dies war umso leichter möglich, als von den Akku-Kontakten an der Unterseite des Laptop-Gehäuses zwei Adernpaare in das Laptop-Unterteil führten, die auf diese Weise - mit Dupont-Buchsen versehen - weitergenutzt werden konnten: Das dickere Andernpaar führt die 12 Volt Eingangsspannung von der Power-Buchse zum Spannungswandler; von dort transportiert das dünnere Adernpaar die 5 Volt Ausgangsspannung über eine Lochrasterplatine mittels umgebauter Micro-USB-Anschlusskabel sowohl zum Display als auch zum Raspberry Pi 1B, um beide Geräte mit Strom zu versorgen:

Die Original-Tastatur des Toshiba T1800 weiterzunutzen war die wichtigste Aufgabe, um ein "Retro-Feeling" bei der Nutzung des mit neuer Technik ausgestatteten Laptops zu ermöglichen. Dazu musste zunächst die Tastaturmatrix, sprich die Verschaltung der einzelnen Tasten, mittels eines Messgerätes ausgelesen werden, wie ich über eine Recherche unter Zuhilfenahme einer KI erfuhr. Zu diesem Zweck musste ein Adapter her, der das 19-polige Flachbandkabel in Dupont-Stecker mit 2,54 mm Rastermaß konvertiert. Anschließend wurde mittels eines kleinen Python-Programms, welches bei Kontakt eine optische Rückmeldung gab, jede der möglichen Pin-Kombinationen des Tastatur-Flachbandkabels ausgelesen.

Schnell wurde klar, dass die Pins 2-9 die Zeilen-Pins und die Pins 1 sowie 10-19 die Spalten-Pins sein mussten, was sich nach einer mehrstündigen Abfrage aller logischen Pin-Kombinationen bestätigte. Diese Matrix von 8 x 11 Tasten ergibt rechnerisch 88 Tasten, wovon allerdings 4 nicht belegt sind; somit verbleiben insgesamt 84 Tasten.

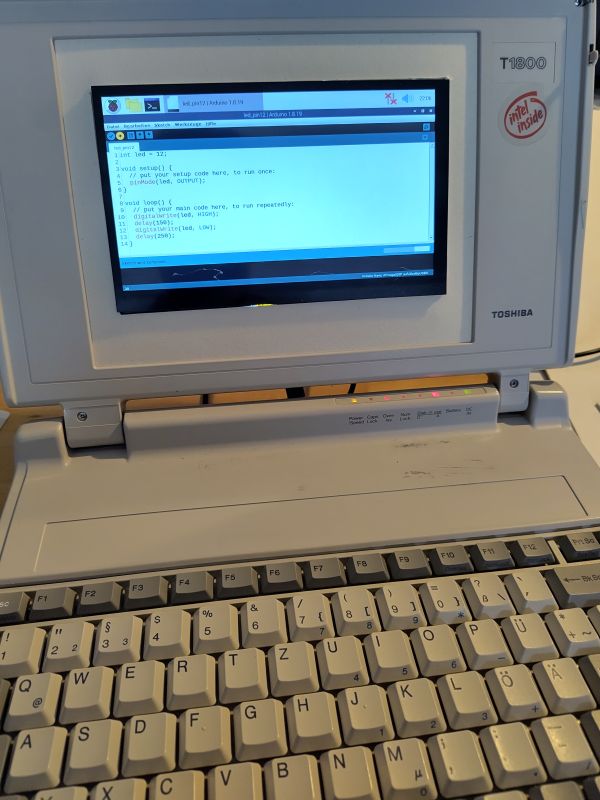

Nach dem Auslesen der Tastaur konnte nun mittels KI-Unterstützung ein passender Tastaturcontroller programmiert werden, wobei die Wahl hier auf den Raspberry Pi Pico fiel, da dieser als USB HID-Eingabegerät konfiguriert werden kann. Nach einigen Experimenten fiel die Wahl schließlich auf die Arduino IDE und C++, um eine für Tastaturanschläge notwendige Geschwindigkeit erzielen zu können. Auch wurde die Status-LED "CapsLock" mit dem Raspberry Pi Pico so verbunden, dass diese anzeigt, ob die Großschreibtaste gedrückt ist oder nicht. Das fertige Programm kann (hier) heruntergeladen werden:

Die Power-Buchse aus dem T1800 konnte aufgrund eines proprietären Formats nicht wiederverwendet werden; stattdessen wurde eine Standard 5,5 mm Hohlbuchse aus einem alten HDD-Festplattengehäuse auf die selbst modellierte Lochrasterplatine gelötet; das 12V 2A Netzteil des Festplattengehäuses diente als Stromversorgung für das Laptop:

Die LED-Leiste nachzubauen war schon etwas kniffliger, da die Abstände der originalen LEDs nicht dem 2,54mm Rastermaß entsprechen. Dennoch gelang es, mittels Mini-LEDs, die mal mit einem, mal mit zwei Löchern Abstand auf eine Streifenrasterplatine gelötet wurden, die beschrifteten Plexiglas-Aussparungen der LED-Leiste ziemlich genau anzusteuern. Um Kabelmaterial zu sparen, wurden die LED-Kontakte mit dem Minuspol immer zum Minuspol der nächsten LED umgebogen, während die LED-Pluspolkontakte direkt mit einem Kabel verbunden wurden. Da unterhalb der LED-kein Platz für die Vorwiderstände war, wurden die Kabel von der LED-Lichtleiste zu einer weiteren, separaten Streifenrasterplatine geführt und von dort mittels Kabeln mit Dupont-Buchsen an den Raspberry Pi 1B bzw. an den Raspberry Pi Pico angeschlossen. Dabei musste die Datei "/boot/firmware/config.txt" in der Boot-Partition des Raspberry Pi 1B so umgeschrieben werden, dass die ACT-LED und die PWR-LED an eine externe LED der LED-Leiste umgeleitet wurden. Dies erfolgte mittels der Zeilen "dtoverlay=act-led,gpio=24" für die ACT-LED und "dtoverlay=gpio-led,gpio=23,active_low=1,label=PWR" für die PWR-LED des Raspberry Pi. Das Ergebnis ist Nostalgie pur: Während die LED "Power/Speed" leuchtet, wenn der Raspberry Pi 1B eingeschaltet ist, blinkt die LED "C:" synkron zur Aktivität der SD-Karte des Raspberry Pi 1B:

Da der Raspberry Pi 1B nur 2 USB-Anschlüsse besitzt, musste ein Mini-USB-Hub eingebaut werden, der die im Laptop verbauten Geräte verbinden konnte (Raspberry Pi Pico als Tastaturcontroller und Touch-Funktion im Display). Darüber hinaus sollten auch USB-Anschlüsse nach außen geführt werden, um weitere Geräte (z.B. USB-Sticks, WLAN-Dongle, Mikrocontroller) anschließen zu können. Die Wahl fiel hier auf einen gebrauchten Mini USB 2.0 Hub, der für wenige Euro erworben werden konnte und drei USB-ANschlüsse an einer sowie einen USB-Anschluss an der gegenüberliegenden Seite aufwies. Entsprechend im Schacht des ehemaligen Diskettenlaufwerks eingebaut, stellt dieser USB-Hub damit einen internen sowie drei externe USB-Anschlüsse zur Verfügung:

Zum Schluss wurden mittels passender Zuschnitte einer 2,5 mm starken, beigefarbenen Pappe alle Öffnungen im Display (siehe Bild ganz oben) und im Unterteil des Laptops verschlossen:

Der Tastaturcontroller in Form des Raspberry Pi Pico funktioniert soweit zuverlässig und schnell und unterstützt auch die gleichzeitige Eingabe mehrerer Tasten. Er scheint allerdings teilweise Probleme mit verschiedenen anderen USB-Geräten zu haben, die sich mitunter "abschalten". Eine verbesserte Version der Software auf dem Raspberry Pi Pico würde hier möglicherweise Abhilfe schaffen.

Das größte Problem war jedoch, dass der Raspberry Pi 1B den Pico-Tastaturcontroller nicht als HID-Eingabegerät erkennt, wenn er schon beim Start eingesteckt ist. Nach mehreren fehlgeschlagenen Versuchen, den Programmcode in der Arduino-IDE entsprechend anzupassen, wurde letztlich eine pragmatische Hardwarelösung für das Problem gefunden: Einige Sekunden nach dem Start des Raspberry Pi 1B muss der mit der Tastatur verbundene Raspberry Pi Pico mittels des Power-Buttons des Toshiba-Laptops resettet werden (Pins "Run" und "GND"); der Raspberry Pi 1B erkennt dann die Tastatur problemlos.

Um diesen Vorgang zu "automatisieren, wurde nachträglich ein ATtiny85 Mikrocontroller so programmiert, dass er einmalig 15 Sekunden nach Stromzufuhr den Reset-Pin des Raspberry Pi Picos für 0,1 Sekunden nach GND zieht. Optisch angezeigt wird der Vorgang mittels der LED "Overlay", die während des Resets insgesamt für 0,6 Sekunden aufleuchtet. Hierfür wurde der Schaltplan leicht abgeändert, die passende Programmierung des ATtiny85 findet sich (hier):

Als sich eine günstige Gelegenheit bot, einige Raspberry Pi 3B Einplatinencomputer zu erwerben, sollte der hier verbaute Raspberry Pi 1B ausgetauscht werden.

Anders als die neueren Versionen verfügt der Raspbertry Pi 3B noch über eine Standrad-HDMI-Buchse, weist jedoch andere Bohrungen für Befestigungen auf und hat einen seitlichen Micro-USB-Stromanschluss. Daher mussten zunächst die alten Kunststoffgewinde vom Boden des Laptops entfernt und neue Kunststoffgewinde angeklebt werden, um den Raspberry Pi 3B im Gehäuse befestigen zu können. Außerdem musste das Micro-USB-Kabel verlängert werden. Das Innenleben sieht nach dem Umbau insgesamt nur wenig anders aus:

Mit diesem deutlich stärkeren Einplatinencomputer läuft nicht nur das Betriebssystem Paspi OS deutlich flüssiger, auch das über "DOSBox" emulierte Windows 3.11 lässt sich ohne Probleme nutzen. Die ebenfalls unter DOSBox emulierten DOS-Spiele laufen nun ebenfalls reibungslos:

Einen Wermutstropfen gibt es jedoch: Anders als beim Raspberry Pi 1B lässt sich die "Activity"-LED nicht mehr ohne großen Aufwand 1:1 per GPIO auf eine der Status-LEDs übertragen; stattdessen wurde hier ein Skript erstellt, welches als Dienst in Raspi OS implementiert wurde und eine extern angeschlossene Status-LED bei Zugriff auf die MicroSD-Karte in kurzen Intervallen blinken lässt. Dies funktioniert jedoch nur stark verlangsamt und spiegelt nicht die realen Zugriffe wider.

Für unter 100 EUR Gesamtkosten ist hier ein defekter, über 30 Jahre alter Laptop wieder zum Leben erwacht - und zwar mit deutlich mehr Power!

Zum Vergleich:

Der neue "T1800Pi" Laptop funktioniert nicht nur mit einem 64bit-Betriebssystem, er kann auch Youtube-Videos wiedergeben (hier: Ein Video über ein Toshiba T1800-Laptop)! Mit der Software "DOSBox" können auch alte DOS-Apps performant wieder zum Leben erweckt werden und runden das Retro-Erlebnis dieses Laptops ab:

Nach dem Upgrade auf einen Raspberry Pi 3B fühlt sich die neueste Version von Raspberry Pi OS nun nicht länger genauso zäh an wie damals MS-DOS auf einem 80386SX20-Prozessor. Noch flotter wäre dieses Projekt sicherlich mit einem Raspberry Pi ab Version 4 - allerdings sind aufgrund der dort verbauten Micro-HDMI-Buchsen andere Kabel zum Display erforderlich. Vor allem mit der ausgelesenen Tastaturmatrix lohnt sich ein solches Retro-Projekt - egal mit welcher Version des Raspberry Pi - auf jeden Fall!